Centaurea sumensis (Kalen.)

Отряд Сосудистые растения

Семейство Сложноцветные — asteraceae (compositae)

Статус и категория редкости

2-я категория. Сокращающийся в численности, уязвимый вид.

Статус вида на территории страны и в сопредельных регионах

Занесен в Красные книги Московской (категория 1) и Рязанской (категория 2) областей.

Места обитания и биология

Обитает по известняковым склонам речных долин либо по боровым пескам. Цветет в конце весны — начале лета. Урожай семянок крайне незначителен, поскольку почти все они повреждаются насекомыми.

Лимитирующие факторы и угрозы

Низкая эффективность семенного размножения при относительно небольшом вегетативном. Угрозу представляют распашка территории, перевыпас, избыточная рекреация, регулярное весеннее выжигание травы, зарастание остепненных участков высокотравьем и древесно-кустарниковой растительностью.

Описание вида

Невысокое (до 15 см) многолетнее травянистое короткокорневищное растение. Листья розеточные, от перисто-раздельных до цельных, с обильным сероватым войлочным опушением. Цветоносные побеги распростертые, несут 1—3(5) корзинки и небольшое число более мелких и менее глубоко рассеченных листьев. Обертки яйцевидные, около 1 см в диаметре; придатки на листочках обертки от ланцетных до узко-треугольных, с небольшим (до 5) числом бахромок. Цветки от светло-розовых до розово-пурпурных; краевые — увеличенные, воронковидные, стерильные. Семянки светлые, с хохолком из многочисленных простых щетинок.

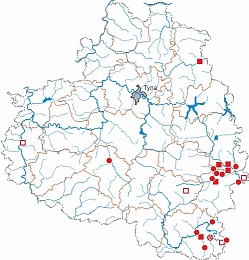

Распространение

Преимущественно восточноевропейский лесостепной вид, произрастающий в Тульской области близ северной границы ареала. Встречается в основном в южной части региона, по известняковым склонам долин Дона, Красивой Мечи и их притоков [1, 2]. Ранее был известен также в Белёвском районе, у Жабынь-монастыря [3] и по склонам долины Осетра в Венёвском районе

Численность

Численность растений в известных популяциях невелика, однако все известные популяции по Красивой Мече, кроме практически исчезнувшей на Ишутинской горе, сохранили численность и размеры [4].

Принятые меры охраны

Произрастает на территории 9 памятников природы.

Необходимые меры охраны

Соблюдение режима охраны памятников природы, особенно запрет распашки, добычи камня, весеннего выжигания сухой травы; ограничение здесь выпаса. Контроль состояния известных популяций с регулярностью не реже 1 раза в 7 лет. Поиск новых местонахождений вида в лесостепной части области, а также в сухих борах приокской полосы и, при необходимости, взятие под охрану выявленных популяций. Целесообразна разработка агротехники выращивания вида с целью сохранения генофонда местных популяций в условиях культуры.

Составители

Майоров С. Р., Щербаков А. В.

Источники информации

1. Шереметьева, Хорун и др., 2008; 2. Большаков, Андреев, 2018; 3. Флёров, 1906–1910; 4. Шереметьева, Светашева, 2019.