Melitaea phoebe (Goeze, 1779)

(= M. phoebe (D. et Sch.), спорная трактовка авторства)

Чешуекрылые – Lepidoptera

Семейство Нимфалиды – Nymphalidae

Статус и категория редкости

Категория 3абв. Вид, находящийся под угрозой исчезновения в отдалённой перспективе.

Статус вида на территории страны и в сопредельных регионах

Занесён в КК Калужской, Московской, Орловской обл.; ранее был занесён в КК Рязанской обл., ныне в списке видов, нуждающихся в контроле [5].

Места обитания и биология

Приурочен к смешанным лесам и лиственным перелескам лесостепного типа. Местообитания – сухие в разной степени остепнённые луговые участки на песчаных и известковых почвах, при повышенной численности – также прилегающие мезоксерофитные луга и пустоши [1, 2, 7]. В ка- честве кормовых растений гусениц по центральноевропейским источникам приводятся различные сложно- цветные и отдельные травянистые из других семейств [4, 6, 8, 9]; в регионе подтверждена связь с васильком луговым и бодяком польским [1, 2]. Молодые гусеницы живут сообществами в паутинных гнёздах из листьев; там же зимуют, расползаясь обычно после зимовки [8, 9]. Куколка прикрепляется к стеблям и листьям. Ба- бочки летают с конца мая по середину июля; питаются на цветках разных трав; отличаются относительно быстрым полетом [1, 2, 7].

Лимитирующие факторы и угрозы

Стенотопный, более или менее локальный и в целом малочисленный вид, при обилии кормовой базы, но ограниченном числе подходящих ксеротермных местообитаний. Бабочки активно летают, но залёты в нехарактерные биотопы с основанием новых очагов редки. В малолесистых прогреваемых ландшафтах некоторые крупные соседние группировки могут быть в частичной, большинство мелких ценопо- пуляций в лесистых районах– в повышенной, а приокская метапопуляция в целом – в практической изоляции. На всех стадиях развития для вида наиболее неблагоприятны палы, распашка, сплошные сенокосы и вытапты- вание травы, перевыпас. В долгосрочной перспективе неблагоприятны существенные нарушения местообита- ний после сплошных вырубок лесов, а также зарастание опушек и полян кустарниками и сорняками.

Принятые и необходимые меры охраны

Занесён в КК Тульской обл. в 2012 г. Целесообразно ограничение хозяйственной деятельности в местообитаниях путём создания ООПТ. Наиболее актуально создать таковые в относительно обособленных урочищах в охранной зоне санатория «Краинка», Варушицком бору, близ п. Пе- соченский и д. Камышенка (Суворовский р-н, в т. ч. на границе НП «Угра» Калужской обл.), долине ручья Шибинка, по склонам правобережья р. Упы у дд. Снедка и Павловское (Одоевский р-н). Запретить распашку, разведение костров вне отведённых мест, химобработки и движение техники вне дорог; ограничить сено- кошение (для сохранения разнообразия лугового разнотравья допустимо на 50% участков площадью более 2 га), выпас скота (не более 2 голов/га), земляные работы, организацию стоянок, рубки леса. Предупреждать зарастание стаций кустарниками и сорняками.

Численность и тенденции ее изменения

В регионе до начала XXI в. отмечался как локальный и редкий вид. В Тульской обл. в 2000-е годы на фоне смягчения климата и развития пустошей увеличивался в численности и незначительно расселялся в южной части долины р. Оки и, возможно, местами в нижнем течении Упы [1, 2]. К настояшему времени стало известно 27 ключевых местообитаний (19 из них в пределах 8 системообра- зующих урочищ и ландшафтов) площадью от нескольких десятков до примерно 200 га, но состояние одной ценопопуляции (у д. Железница Белёвского р-на, 1994 г.) неясно. В местообитаниях регулярно наблюдается по несколько бабочек, в редких случаях отмечалось около 20 экз. за день. Плотность имаго в популяциях обычно до 2 – 3 экз./га, в отдельных очагах бывает несколько выше. В последнее десятилетие региональный ареал вида, по-видимому, стабилизировался, но встречаемость была выше, чем в 2000-е годы.

Внешние признаки бабочки

Размах крыльев 42 – 48 мм. Верхняя сторона крыльев самцов обычно с пре- обладанием рыжей окраски, самок – с очень изменчивым рисунком из ячеек и перевязей разной ширины и цветов (от жёлтого до чёрного). Прикраевая перевязь без чёрных точек в ячейках, реже чёрная с рыжеватыми или желтоватыми пятнами. На нижней стороне заднего крыла на прикраевых лунках лежат тонкие продоль- ные штрихи, очерчивающие краевую каёмку; к этим лункам на прикраевой перевязи примыкает не вполне полный ряд лунок с оранжевой «сердцевиной». Самец сходен с M. athalia (Rottemburg, 1775) (верхняя сторона переднего крыла с более «упорядоченным» сетчатым рисунком; на нижней стороне заднего крыла краевая ка- ёмка немного темнее прикраевых лунок, к которым на прикраевой перевязи примыкает ряд чётких оранжевых лунок; в приокских районах обычен) и M. cinxia (L.) (см. очерк).

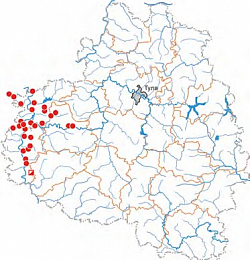

Распространение

Умеренный пояс Евразии (местами до южной тайги и горных регионов субтропического пояса) [2–8]. В Центре Европейской России распространён преимущественно в подзоне хвойно-широколи- ственных лесов, в значительно меньшей степени в других подзонах [1–3, 5, 6]. В Тульской обл. известен в Су- воровском, Одоевском, Белёвском р-нах, состояние некоторых популяций требует уточнения [1, 2].

Фото

В. В. Проклов.

Составители

Л. В. Большаков, С. А. Андреев.

Источники информации

1. Данные составителей; 2. Красная книга …, 2013; Большаков и др., 2015а; 3. Корб, Большаков, 2011; 4. Коршунов, 2002; 5. Красная книга …, 2011, 2017, 2018, 2021б, 2021в; 6. Львовский, Моргун, 2007; 7. Koch, 1984; 8. Tolman, 1997.

Примечание редактора раздела

В связи с консенсусом между систематиками после работы (Kurdna et al., 2011), это видовое название с приоритетным авторством Denis et Schiffermüller, 1775 невалидно.