Melitaea didyma (Esper, 1779)

Чешуекрылые – Lepidoptera

Семейство Нимфалиды – Nymphalidae

Статус и категория редкости

Категория 3абв. Вид, находящийся под угрозой исчезновения в отдаленной перспективе.

Статус вида на территории страны и в сопредельных регионах

Занесён в КК Калужской, Московской и Орловской обл. [6].

Места обитания и биология

Приурочен к сосновым и смешанным лесам. Местообитания – сухие

Лимитирующие факторы и угрозы

Cтенотопный и очень локальный вид с многолетними сильными колебаниями численности и ценоареала, лимитируемого ограниченное числом подходящих ксеротермных местообитаний. Бабочки активно летают, но залёты в сильно нарушенные и мезофитные биотопы не характерны и обычно не приводят к основанию новых очагов. В зандровых местностях юга Верхнего Поочья соседние популяции могут быть в частичной, но многие, особенно в лесистых районах – в повышенной изоляции. На всех стадиях развития для вида наиболее неблагоприятны палы, распашка, сплошные сенокосы и вытаптывание травы, пе- ревыпас. В долгосрочной перспективе неблагоприятны существенные нарушения местообитаний после рас- пашек пустошей, мезофилизации, зарастания опушек и полян кустарниками.

Принятые и необходимые меры охраны

Занесён в КК Тульской обл. в 2012 г. Имееется один ПП («Лихвин- ский Разрез»), где наличие укоренившейся ценопопуляции требует уточнения (отмечался залёт в 2011 г.). Желательно ограничение хозяйственной деятельности в других местообитаниях путём создания ООПТ. За- претить повреждение растений вероник колосистой и седой, разведение костров вне отведённых мест, хи- мобработки, распашку, движение техники вне дорог; ограничить сенокошение, выпас скота (не более 3 голов/ га), земляные работы, мероприятия, влекущие сильное вытаптывание травы. Для сохранения разнообразия лугового разнотравья допускать ограниченные сенокосы (оставляя нескошенные участки площадью более 2 га с льнянкой обыкновенной, верониками седой и колосистой). Предупреждать зарастание стаций кустарни- ками и мезофильными сорняками.

Численность и тенденции ее изменения

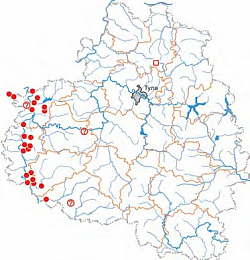

В регионе до начала XXI в. отмечался как очень локальный и ме- стами редкий вид. В Тульской обл. к концу ХХ в., вероятно, исчез в Ясногорском р-не (Мелеховка, конец XIX в.) и оставался известен лишь в нескольких зандровых местностях Суворовского р-на; после 1997 г. на фоне смягчения климата и развития пустошей быстро увеличивался в численности, расширял гигропрефе- рендум и расселялся по южной части долины р. Оки [1, 2]. К настояшему времени стало известно не менее 22 ключевых местообитаний (18 из них в пределах 7 – 9 системообразующих урочищ и ландшафтов) пло- щадью от нескольких десятков до 200 га. Кроме того, в 3 местах отмечались, по-видимому, залётные особи, в т. ч. в северной лесостепи Одоевского р-на (балка Улеса, 2020 г.). В оптимальных условиях плотность имаго в ценопопуляциях достигает 20 – 30 и более экз./га. В последнее десятилетие региональный ареал и встречае- мость вида, по-видимому, стабилизировались на уровне, достигнутом к середине 2010-х годов.

Внешние признаки бабочки

Размах крыльев 33 – 41 мм. В области имеет очень характерную внешность. Верхняя сторона крыльев самца красного фона, самки – изменчива, от оранжевого до рыжего и серо-зелёно- го фона, и обычно разной яркости на переднем и заднем крыле. Задние крылья со слабо выраженными сре- динными рядами пятен или (особенно у самца) без них. Нижняя сторона заднего крыла красно-оранжевая с широкими жёлтыми перевязями и прикраевыми лунками, те и другие отграничены чёрными утолщённы- ми штрихами и пятнышками. Сходный вид: M. trivia (Denis et Schiffermüller, 1775) (задние крылья со столь же выраженными срединными рядами пятен, как на переднем крыле) в области не найден, распространён южнее.

Распространение

Южная и Средняя Европа, Западная и Центральная Азия (до Тувы, Синьцзяна, Гималаев), Северная Африка [2–8]. В Центре Европейской России распространён преимуществено в подзоне хвойно- широколиственных лесов, локальнее – в подзонах типичной и южной лесостепи, ещё реже – в подзоне широколиственных лесов [1–4, 6]. В Тульской обл. известен в основном в полосе приокских смешанных ле- сов: в Суворовском, Одоевском, Белёвском, Арсеньевском, Чернском р-нах, но состояние некоторых очагов требует уточнения; вероятно, исчез в центре Ясногорского р-на [1, 2].

Необходимые меры охраны

Приурочен в основном к сосновым и смешанным лесам. Местообита- ния – сухие разнотравные луга и опушки на песчаных и известковых почвах, при повышенной численности – также прилегающие мезоксерофитные луга и пустоши [1, 2]. Развитие обычно в 1, очень редко в 2 генераци- ях [2]. В качестве кормовых растений гусениц по центральноевропейским источникам приводятся травяни- стые из нескольких семейств [5, 7, 8]; в регионе отмечена связь с льнянкой обыкновенной, верониками седой и колосистой [1–3]. Молодые гусеницы живут сообществами в паутинных гнёздах из листьев или соцветий; зимуют в этом убежище, могут расползаться после зимовки [8]. Куколка прикрепляется к растениям [2]. Ба- бочки летают с середины июня по середину августа, 2-я генерация – с конца августа по середину сентября; держатся на наиболее прогреваемых местах и питаются на цветках разных трав, изредка садятся на помёт позвоночных и влажные участки почвы [1, 2].

Фото

С. А. Андреев, Л. В. Большаков, А. В. Чувилин.

Составители

Л. В. Большаков, С. А. Андреев.

Источники информации

1. Данные составителей; 2. Красная книга …, 2013; Большаков и др., 2015а; 3. Бли- нушов и др., 2010; 4. Корб, Большаков, 2011; 5. Коршунов, 2002; 6. Красная книга …, 2017, 2018, 2021в; 7. Koch, 1984; 8.Tolman, 1997.