Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775)

Чешуекрылые – Lepidoptera

Семейство Нимфалиды – Nymphalidae

Статус и категория редкости

Категория 2ав. Вид, находящийся под актуальной угрозой исчезновения.

Статус вида на территории страны и в сопредельных регионах

Занесён в КК Калужской, Московской и Орловской обл. [4].

Места обитания и биология

Приурочен к старым смешанным, изредка и к широколиственным лесам. Местообитания – малонарушенные умеренно сырые разнотравные луговые участки и опушки [1, 2]. В каче- стве кормовых растений гусениц по центральноевропейским источникам указывались ворсянковые, а также отдельные травянистые и кустарниковые из других семейств [5–7]; в регионе подтверждена связь лишь с сив- цом луговым [5]. Молодые гусеницы живут сообществами в паутинных гнёздах из листьев; зимуют пооди- ночке [6–8]; окукливаются на стеблях и листьях. Бабочки летают с середины мая по начало июля; питаются на цветках разных травянистых растений; отличаются медлительным полётом, переходящим в планирование, при высокой численности не пугливы [1, 2].

Лимитирующие факторы и угрозы

Стенотопный, чрезвычайно локальный и временами малочисленный вид. Бабоч- ки обычно не склонны к разлёту, при высокой численности единичные особи отмечались не более чем в 1 км от стаций, и радиус репродуктивной активности определяется связующими «коридорами» в пределах систе- мообразующих местообитаний. При умеренной фрагментации регионального ареала большинство ценопо- пуляций (кроме некоторых, разделенных расстояниями порядка 2 – 3 км) оказывается в практической или полной изоляции. На всех стадиях развития для вида наиболее неблагоприятны палы, распашка, сплошное выкашивание и интенсивное вытаптывание опушек и полян, перевыпас. В долгосрочной перспективе небла- гоприятны существенные нарушения сложившихся биогеоценозов после вырубок, замещения сосны листвен- ными породами, а также полного зарастания стаций кустарниками и сорняками.

Принятые и необходимые меры охраны

Занесён в КК Тульской обл. в 2012 г. Имеется один ПП («Велегож») с местообитанием вида. Целесообразно ограничение хозяйственной деятельности в других местообитаниях путём создания ООПТ. Наиболее актуально создать таковые в Варушицком бору, охранной зоне санатория «Краинка», лесах у д. Гущино, г. Чекалина, д. Камышенка (Суворовский р-н, в т. ч. на границе с НП «Угра» Ка- лужской обл.), Полошевской и Семёновской засек (Одоевский и Суворовский р-ны), Толкижской и Федяшев- ской засек (Белёвский и отчасти Арсеньевский р-ны), между ст. Приокская и п. Ланьшинский (Заокский р-н, в т. ч. на границе с Московской обл.). При пониженной численности популяций не допускать умерщвление самок; запретить разведение костров вне отведённых мест, химобработки, распашку, движение техники вне дорог; строго ограничить сенокошение (допустимо ручное с оставлением нескошенных участков площадью не менее 1 га), выпас скота (не более 2 голов/га), земляные работы и мероприятия, влекущие вытаптывание травы. Предупреждать полное зарастание стаций кустарниками и сорняками.

Численность и тенденции ее изменения

В регионе очень локальный и в целом нечастый вид. В Тульской обл. известно 25 ключевых местообитаний (9 из которых в пределах 4 системообразующих урочищ) пло- щадью по несколько, редко до немногих десятков га, но 2 ценопопуляции Алексинского и 1 – Щёкинского (единственная в подзоне широколиственных лесов) р-нов не наблюдались в ХХI в. К 2019 г. восстановилась ценопопуляция (у д. Платово Суворовского р-на), пропавшая из поля зрения после расчистки просеки в начале 2000-х годов [2]. Численность бабочек в разных сезонах и ценопопуляциях подвержена колебаниям, в благо- приятных условиях плотность имаго достигает 20 – 30 экз./га. В последнее десятилетие встречаемость вида в целом была на том же уровне, что в 1990 – 2000-е годы.

Внешние признаки бабочки

Размах крыльев 30-41 мм [1, 2]. Отличается относительно бледной окраской и особенностями поведения. Верхняя сторона крыльев оранжевая, пятна серединной перевязи и другие элементы рисунка изменчивы (от желтых до оранжевых), в прикраевом поле ряд черных точек. Нижняя сторона светло-оранжевая с жёлтыми элементами рисунка. Сходный вид: E. m at urna (L.) (см. очерк).

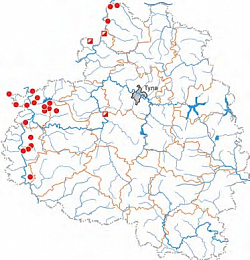

Распространение

Европа (на север до южной тайги), Кавказ, Малая Азия; в более восточных регионах – дру- гие близкие виды, ранее считавшиеся подвидами [3, 7]. В Центре Европейской России распространён преи- мущетвенно в подзоне хвойно-широколиственных лесов, более локален в других подзонах [1–4]. В Тульской обл. известен в основном в полосе приокских смешанных лесов, отчасти, в полосе южных Тульских засек: в Суворовском, Одоевском, Заокском, Алексинском, Белёвском, Щёкинском р-нах, но состояние некоторых популяций требует уточнения [1, 2].

Фото

В. В. Проклов, С. А. Андреев.

Составители

Л. В. Большаков.

Источники информации

1. Данные составителя и др.; 2. Красная книга …, 2013; Большаков и др., 2015а; 3. Корб, Большаков, 2011; 4. Красная книга …, 2017, 2018, 2021в; 5. Tuzov et al., 2000; 6. Koch, 1984; 7. Tolman, 1997.