Driopa mnemosyne (Linnaeus, 1758)

(аполлон чернопятнистый, = Parnassius mnemosyne (L.))

Чешуекрылые – Lepidoptera

Семейство Парусники – Papilionidae

Статус и категория редкости

Категория 3бвг. Вид, находящийся под угрозой исчезновения в отдаленной перспективе.

Статус вида на территории страны и в сопредельных регионах

Занесён в КК всех сопредельных областей [5].

Места обитания и биология

Приурочен к старым сосново-широколиственным и, отчасти, к прилега- ющим широколиственным лесам. Местообитания – малонарушенные разнотравные лесные поляны и опуш- ки [1, 2]. Кормовые растения гусениц в регионе – хохлатки плотная и промежуточная [1, 2]. Окукливаются в коконе, на земле среди растительности [4, 5]. Зимует яйцо со сформировавшейся гусеницей [2, 5, 6]. Бабочки летают с мая (обычно с конца месяца) по начало июля; отличаются медлительным планирующим полётом; питаются на цветках различных трав; при высокой численности не пугливы [1, 2].

Лимитирующие факторы и угрозы

Стенотопный и локальный вид, не склонный к расселению и исчезающий при существенных нарушениях сложившихся местообитаний. При вспышках численности бабочки разлетаются по обособленным урочищам, но постоянное заселение новых местообитаний и перёлеты через агроценозы не характерны, т. е. радиус репродуктивной активности может незначительно выходить за пределы урочищ. При умеренной фрагментации регионального ареала большинство ценопопуляций и их группировок из обо- собленных урочищ оказывается в повышенной или практической изоляции. На всех стадиях развития вид уязвим к нарушениям почвенного покрова и палам. На снижение кормовой базы гусениц может влиять унич- тожение кормовых растений, особенно при выпасе скота, а бабочек – повреждение растительности и сенокосы на цветущих полянах. В долгосрочной перспективе неблагоприятны изменения биогеоценозов после вырубок старых лесов и замещения сосны (как эдификатора) лиственными деревьями [2], зарастание опушек и полян кустарниками и сорняками, а также, возможно, техногенные загрязнения.

Принятые и необходимые меры охраны

Вид был занесён в КК СССР [1984], РФ [2001] и список охраняе- мых видов Тульской обл. (1992 г.). Занесён в КК Тульской обл. в 2012 г. Имеется 2 ПП («Велегож» и «Лихвин- ский Разрез»), первый – с 2 ключевыми местообитаниями вида; наличие популяции в МЗ В. Д. Поленова в связи с уточнением границ ПП требует проверки. Целесообразно ограничение хозяйственной деятельности в других местообитаниях путём создания ООПТ. Наиболее актуально создать таковые в лесных массивах Федяшевской засеки, «Дача Упа», «Дача Ока» (Белёвский, Арсеньевский, Суворовский р-ны), Уляжской/Се- мёновской и Полошевской засек (Одоевский и Суворовский р-ны), в охранной зоне санатория «Краинка», Варушицком бору и между п. Песоченский и д. Камышенка (Суворовский р-н, в т. ч. на границе НП «Угра» Калужской обл.), южнее д. Егнышевка (Алексинский р-н). Запретить повреждение растений хохлаток с лило- выми цветками, разведение костров вне отведённых мест, распашку лесных опушек и полян, движение техни- ки вне дорог, рубки деревьев (особенно сосны), сенокошение в июне; ограничить выпас скота до конца июня (не более 2 голов/га), земляные работы и вытаптывание травы; в радиусе не менее 200 м от стаций запретить химобработки. Предупреждать зарастание стаций кустарниками и сорняками.

Численность и тенденции ее изменения

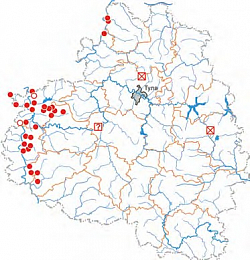

В регионе за всё время исследований констатируется фрагментация и сокращение ареала в связи с антропогенными преобразованиями ландшафтов и местообитаний, что связывается в т. ч. с сокращением малонарушенных смешанных лесов [1, 2]. В Тульской губернии в конце XIX в. вид отмечался как широко распространённый и обычный, в начале XX в. – только в её северо-западном секторе уже как нечастый. Популяции, ранее известные в бывших Крапивенском и Тульском уездах, а также в верхнем течении р. Дон (начало ХХ в. без указания точных мест) при возобновлении исследований с 1970-х годов не найдены; к этому времени участок регионального ареала вида стабилизировался в полосе приокских лесов и некоторых прилегающих массивов южных Тульских засек (до западного участка Полошевской, Тол- кижской, Веженской и Федяшевской засек) [2]. Известно не менее 28 ключевых местообитаний (не менее 13 из них в пределах 6 системообразующих урочищ и массивов) площадью от нескольких до нескольких десятков га. Ещё в 2 местах отмечены залётные бабочки. В местообитаниях в разные годы наблюдается от единичных до нескольких десятков (в отдельные годы местами – даже сотен) особей, их плотность колеблется от нескольких до нескольких десятков экз./га. В последнее десятилетие встречаемость вида была несколько ниже, чем в 2000-е годы.

Внешние признаки бабочки

Размах крыльев 50-61 мм [2]. Имеет очень характерную внешность.

Распространение

Европа, Западная и Центральная Азия (до юга Западной Сибири, гор Средней Азии и Аф- ганистана) [2–6]. В Центре Европейской России распространён преимущественно в подзонах южной тайги и хвойно-широколиственных лесов, более локален в других подзонах [1–5]. В Тульской обл. в настоящее вре- мя известен лишь в полосе приокских смешанных лесов: в Суворовском, Одоевском, Заокском, Алексинском, Белёвском, Арсеньевском р-нах; исчез в более восточных районах в начале или середине ХХ в. [1, 2].

Фото

А. Ф. Лакомов, А. В. Чувилин.

Составители

Л. В. Большаков, С. А. Андреев.

Источники информации

1. Данные составителей; 2. Красная книга …, 2013; Большаков и др., 2015а; 3. Корб, Большаков, 2011; 4. Красная книга …, 2014, 2017, 2018, 2021б, 2021в; 5. Львовский, Моргун, 2007; 6. Tolman, 1997.